提到膝盖受伤,很多朋友可能第一反应是“前叉断了”或者“半月板撕裂了”。可奇怪的是,不少叉友在手术前都会听到医生说一句——‘你这个前叉断了,半月板也伤了’。

难道这两样东西是“绑定套餐”吗?它们之间到底有什么关系?为什么会常常“同框出现”?

今天,我们就把半月板和前叉的关系,从解剖到受伤机制,再到康复注意事项,全部讲透。

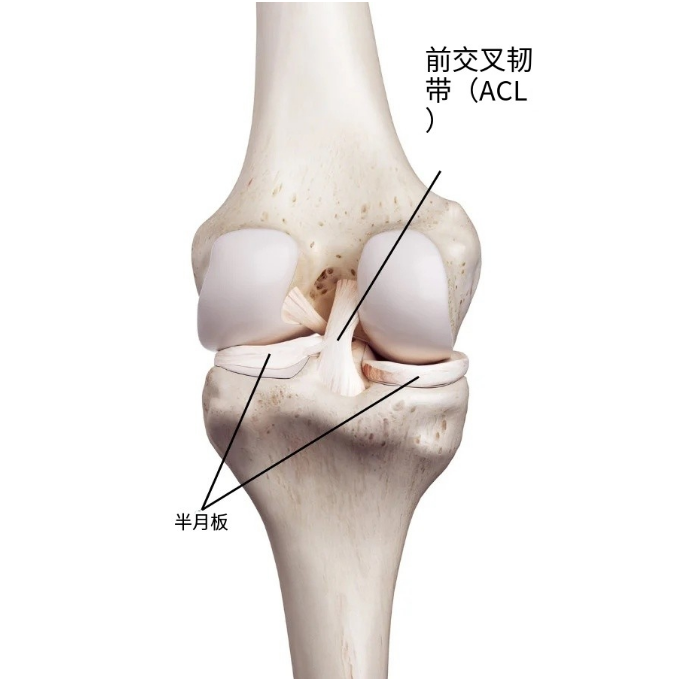

一、先认识一下主角——半月板和前叉

半月板位于股骨和胫骨之间,形状像一个“C”字(内侧)和一个反过来的“C”(外侧),左右各一片。它的主要作用是:

-

缓冲减震:就像汽车的减震器,让骨头之间的冲击力更小。

-

分散压力:让膝盖受力更均匀,避免局部磨损。

-

增加稳定性:像垫圈一样,让关节更贴合。

如果没有半月板,膝关节就像“铁杵磨铁杵”,用不了几年就可能磨坏。

2.前叉:膝盖的“安全带”

前叉的全名是前交叉韧带,它位于膝盖正中,像一根坚韧的“绳索”,作用是:

-

防止胫骨向前滑动(相对于大腿骨)

-

控制旋转稳定性(尤其是急停、变向时)

-

保护半月板(通过限制异常运动,减少半月板的剪切压力)

简单来说,半月板负责“垫”,前叉负责“拴”。一个管缓冲,一个管稳定,看似分工不同,其实是合作无间。

二、他们之间的关系:一损俱损的“战友”

1.解剖上的“亲密接触”

半月板不仅和骨头接触,还和韧带有着解剖连接:

-

内侧半月板与内侧副韧带(MCL)和关节囊紧密相连,也部分与前叉有纤维联系。

-

外侧半月板和周围结构相对松散,但仍与前叉前外侧部分相邻。

这种邻近关系,意味着一旦膝盖发生大幅度扭转、外力冲击,前叉和半月板很容易在同一瞬间“遭殃”。

2.力学上的“互相保护”

-

前叉的存在,能防止胫骨过度向前滑动,从而减少半月板的剪切和撕裂风险。

-

半月板则通过分散冲击,减轻韧带的拉力负担。

一旦前叉断裂,这种保护机制就会失效,胫骨在运动中更容易“乱跑”,半月板就暴露在更高的受伤风险之下。

三、为什么会常常一起受伤?

1.常见的受伤机制

绝大多数前叉损伤的场景都伴随着扭转+屈曲+外力,这套动作对半月板同样是高危:

-

足球、篮球、滑雪等运动中,脚被固定住(鞋底摩擦或卡住),身体突然变向 → 前叉先受冲击 → 半月板被挤压、撕裂。

-

跳跃落地不稳,膝盖内扣,前叉承受巨大拉力 → 胫骨滑动 → 半月板被“夹伤”。

一个形象的比喻:前叉就像门的铰链,半月板是门缝里的缓冲垫。门铰链断了,门板晃来晃去,缓冲垫很快就被挤坏。

2.内侧半月板受伤更常见

统计数据显示,前叉断裂伴随内侧半月板损伤的比例更高。原因有三:

-

固定性强:内侧半月板和关节囊、内侧副韧带连接紧密,受扭转力时不易“逃脱”。

-

受力集中:变向时,膝盖内扣会让内侧半月板承受更多压力。

-

保护失效:前叉一断,胫骨容易前移,正好挤压内侧半月板的后角部位。

3.延迟手术和二次损伤

有些患者前叉受伤后,没有及时重建,继续运动或生活中缺乏稳定性保护,半月板很可能在之后的几个月到几年中再次被“二次伤害”。这种“延迟损伤”也是我们临床中见到的常见现象。

四、数据背后的真相

国外一些运动医学研究显示:

这些数字说明,前叉和半月板的命运确实紧密相连,不是一种“偶然”关系。

五、手术中的处理策略

在ACL重建术中,医生会同时检查半月板的情况:

| 轻微损伤(比如浅表裂口、血供区小裂) | 可修复或保守处理 |

| 较大撕裂(尤其是红白区或白区) | 尽量修复(缝合),避免直接切除 |

| 不可修复损伤 | 必要的部分切除,但会增加关节退变风险 |

重要原则:能保留的半月板一定要保留。因为半月板一旦切掉,膝盖的缓冲功能就不可逆减少,退变会加速。

前叉+半月板同时受伤或手术的康复要点和单纯前叉不一样:

1、早期屈膝角度限制

半月板修复术后,通常要限制屈膝范围(比如前4-6周不超过90°),避免撕裂部位受牵拉。

2、负重时间延后

半月板缝合后,部分患者需要延迟完全负重的时间,以保护愈合。

3、加强股四头肌和臀肌力量

提高下肢稳定性,减少对半月板的二次压力。

4、避免早期扭转运动

旋转是半月板的大敌,尤其是修复后的半年内。

七、几个常见的误区

不是绝对的,但风险大幅增加。如果前叉受伤后及时制动、康复、控制运动风险,有机会保护半月板不被二次损伤。

误区2:半月板切掉就没事了?

切掉短期内疼痛可能缓解,但长期看退变风险会增加。现代运动医学强调尽量修复。

误区3:做完手术就一劳永逸?

手术只是第一步,科学康复和后续运动习惯的调整同样重要。

半月板和前叉是膝盖的黄金搭档:一个管缓冲,一个管稳定,解剖和力学的亲密关系让它们在受伤时常常“一损俱损”,所以前叉断裂后,如果不及时处理,半月板的损伤风险会显著增加。

前叉之家

前叉之家